凝解、その後 書き手・森本

世の中の右と左そしてうしろ 暗がりで笑う人をみたときや 銀行のATMで現金を取り忘れたときに なんとなく読むブログ

« 2007年02月 | メイン | 2007年04月 »

2007年03月のアーカイブ

2007年03月31日

Elliott Smith 「Figure 8」

エリオット・スミスは2003年に、胸に刃物をつきたてて亡くなった。

死に理由を求めるのはよくないことだが、彼の死はショッキングであった。

恐ろしいぐらいに美しいソングライティングのセンスは、エリオット・スミスのアルバムをどれか一枚聴いてみればすぐに体験できる。特にこのアルバムはまとまっており、私は繰り返し何度も聴いた。あれは2000年のことだ。

アビーロードスタジオでの録音ということもあり、ポール・マッカートニーを思わせるメロディも随所に見受けられるが、エリオットのメロウな感覚はやはりオリジナルである。

暗くてドラッギーな世界を描いていたエリオットであるが、それらは全て身近な要素だけで構成されており、自らの内面からずるずると引きずり出される。

近年稀に見る存在感のsswだっただけに、やはりその死は喪失であった。

最近になって、またエリオットの未発表曲集『New Moon』が発売されるらしいが、なんだか聴くのが躊躇われる。

彼もまた、伝説になってしまうのだろうか?

2007年03月30日

ライカスパイダー 「ライカスパイダー'88-'89」

2007年03月20日

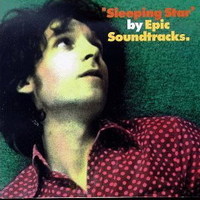

EPIC SOUNDTRACKS 「Sleeping Star」

2007年03月13日

THE FIX 「At The Speed Of Twisted Thought」

久しぶりにハードコアが聴きたくなるときもある。が、そんなときに限って何を聴こうか迷ったりする。

レコード棚からあれこれ引っ張り出して、ジャケを眺めたりした後、結局聴くのはこういった元祖ハードコアだったりするわけだ。

TOUCH & GOの看板バンドでもあるFIXの、これは編集盤。無難な選択として自分がよく聴くのはこれである。

80年代のミシガン州には、こんなバンドがいた。それだけで充分だと思う。

このアルバムの良さは、何も思い浮かばないときになぜか手が伸びて、聴いてみるとスカッとした気分になれるところであろうか。

USコアファンなら皆聴いているであろう一枚だが、あえてこういうアルバムを聴きなおすというのもまた再発見なんかもあっていいかもしれない。

2007年03月09日

BONNIE DOBSON

Morning Dewが流れると、暖房もつけていない冬の部屋が、途端に春めいてくる。

暖かみというのは、こういった雰囲気からでも感じることができるのだとわかったとき、BONNIE DOBSONは途端に消滅したりもする。

本作あたりから、バラエティに富んだ味付けが増してきており、これの次にリリースされた「Good Morning Rain」ではフォークロックのポップ性をさらに拡大することに成功している。

フレッド・ニールのEverybody's Talkin' や、ディノ・バレンテのLet's Get Togetherもカバーしているが、自作曲の空気作りが抜群なので、まとまった印象のサイケ・フォークアルバムといった感じである。

本作はいわばまったくヒットしなかったBONNIE DOBSONの再起作というか、ようやく陽の目を見たシンガーソングライターが全力で作ったアルバム、と言えるかもしれない。

Morning Dewはデッドもカバーしていたけれど、やはりオリジナルは純度の高い名曲である。

2007年03月07日

宇佐美正一 ファーストアルバム

おれは、あんたのひまつぶしかい?

このときの宮沢正一は、まだフォークシンガーとしての味を持っている。後の人中間で聴けるような闇の世界も、ラビッツのふっ切れたような勢いもほとんど無く、ただただ、日常のスキマから滲み出した茶色い染みを指で擦るかのような渋みと、薄暗い叙情性をオーソドックスなサウンドで聴かせる。

キリスト~、のような薄暗くも美しい世界の構築もここではまだ行われてはいないが、ラストの「音をたてて出ていったものたちへのさいごのうた 」では後の宮沢正一に通じる暗黒面がしっかりと確認できる。宮沢正一という人物の遍歴を知るには重要なレコードの一つであるが、再発の予定は無いという。

この、一聴したところ友部正人をも彷彿とさせるカスレ声のフォークアルバムは、プライベート盤らしいというか、どこかこじんまりとした印象をもってひっそりと横たわっている。

2007年03月01日

MARK FRY 「DREAMING WITH ALICE」

晴耕雨読なスタイルでの臨死体験か。

やわらかいファンタジーの装飾があったとしても、根底ではまったく作為的ではないものの影響が大きく表出している気がする。

マーク・フライの名がアシッド・フォークやドリーミー・サイケ好きの間で騒がれていたのは、何度も色々な形で出されるブートでも分かるとおりだが、正式に再発された今もなお、その良質な音楽が評価され続けているというのは、やはりここにある世界が本当に良いモノだからだろう。

不思議なノスタルジーと心地良い音色を期待して聴くと、意外にバキバキ弾くギターの音のかっこよさに少し戸惑う。だが、そこがまた良い。

このアルバムはある種の理想であると思う。ソロでアルバムを作るならば、誰しもがこんなアルバムを作ってみたいと思うのではないだろうか。

断片的に挟まる曲、DREAMING WITH ALICEの滑らかな感触がこのアルバムをここまでの名作にまで昇華させている気がする。