凝解、その後 書き手・森本

世の中の右と左そしてうしろ 暗がりで笑う人をみたときや 銀行のATMで現金を取り忘れたときに なんとなく読むブログ

カテゴリー:音響・ポストロック

2007年12月02日

SACDとアナログレコード

SACDというものがある。これは、スーパーオーディオコンパクトディスクの略なのだが、従来のCDとはまったく別物と考えてもよいメディアだ。

このSACDはアナログレコードが40kHzであるのに対して、100kHzをカバーする再生周波数範囲と可聴帯域内120dB以上のダイナミックレンジを実現しているとのことで、確かに抜群の高音質を誇っている。

しかし、これとアナログレコードを聴き比べたとき、どちらの音が「良いか」というのは単純に好みの問題になってくる。おそらく、ずば抜けて音質のいいSACDと、従来ののアナログレコードを並べ、同じ音源をかけ、10人の人に聞き比べてもらったら評価は真っ二つに分かれると思うのだ。

これは音を好きになる基準が「音質」であるならばSACDを選ぶが、それ以外の質感を求める者はアナログを選ぶということだと思う。

では、音質的には優れていないアナログレコードの方を選んだ人は、どんな理由でそうしたのかといえば、「ただ慣れ親しんだ音であるから」ということであろう。

アナログレコードやカセットテープに慣れ親しんでいた人々の前にCDが登場したときも、アナログ派は存在していた。「アナログの方が音がいい」と言う人もいた。

たしかに、PILの「メタルボックス」なんかはオリジナル12インチ盤の凄まじい音圧を体験してしまったらCD盤なんて買えないだろうし、聞き比べても「アナログ盤の方がかっこいい」という意見が多いことと思われる。

アナログの性質とCDの性質は別物であるし、出る音そのものがやはり違うのだ。

だからアナログ盤の音に慣れ親しんでいた者にとって、SACDの音はまったく違ったものに聞こえると思う。逆に、今のCDしか知らない世代がアナログ盤を聴いて感動する、ということもあり得る。そんなとき、彼らの耳に聞こえているものというのは、自分の意識の中で理想としている音なのだろう。

高音質という概念が人によって違うんじゃないかと気づいたのは、かつてMDが発売されたときだった。

カセットテープを越えるかなりの高音質として売り出されたMDであったが、僕はカセットテープを愛用し続けた。いまだにハイポジションのカセットテープを使ったりしている。

なので、どちらが優れているかという話しになると、僕は答えかねるのだ。

音質がいいのはSACD、たしかに聴いても良い音質だと思う。だが、どちらが好きか? と聞かれたらやはりアナログレコードと答えてしまうわけだ。

僕は別にアナログマニアなわけじゃないし、細かい音響のことは分からないが、SACDの音よりもアナログ盤の音の方がしっくりくる。

案外、僕のような人間が多いせいで新しいオーディオメディアが受け入れられにくくなっているのかもしれないなと思うと、すこしだけ申し訳ない気分になったりもして…。

2007年05月07日

Boards of Canada 「Music Has The Right ToChildren 」

ヒップホップのビートがここまでヒップホップ的でなくなることも感動だが、エレクトロニカと言われてもピンとこないぐらいに自然に聴かせる展開が絶妙。

人懐こいメロディがあったと思えば、深く抉るような音も飛び出すし、やはり名盤と言われてきただけのことはある一枚だと思う。

あと、ジャケが怖すぎる。表情の無くなった人間がここまで不気味なものだとは思わなかった。ものすごく不安な気分にさせられるので、怖くて夜は直視できないジャケである。

だが、これを聴くとよく眠れるので、ここ最近は寝る前によく聴いてたりする。ジャケを見ないように気をつけながら…。

2006年11月30日

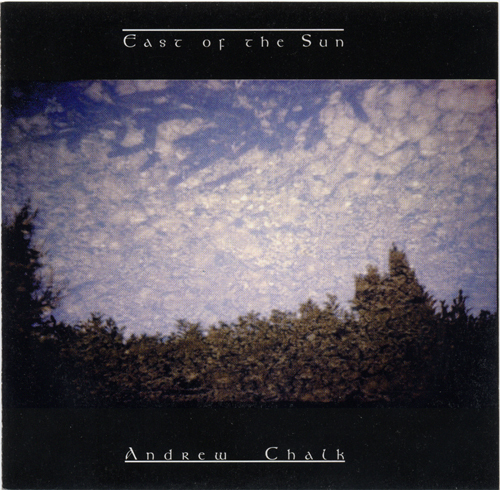

Andrew Chalk 「East of the Sun」

言葉がいらない状況とは、ここにあるような饒舌な静謐さのことを指すのだと思う。

無意識的な知覚を刺激していく工程の中で、必要となるであろう要素の断片が静かにゆっくりと浸透してくるような、一種の自己啓発空間を演出することもできる音だ。

Andrew Chalkの「East of the Sun」は、三種類あり、一つはオリジナルカセット、もう一つはそのカセットの完全復刻として最近リリースされたCD、そしてこの画像の少し特殊なカタチでリリースされたCDである。

三種の中で、僕はこのアルバムに最も強い思い入れがある。

まず、ジャケットに惹かれた。この森と空のコントラストの美しさ。思わず手にとって購入したのが7年ほど前のこと。そして、再生した時に聞こえてきたあの期待を遥かに上回る信じられないぐらい繊細でダイナミックな音。

Andrew Chalkを音響・ドローン系のアーティストの一人だなんて僕は思わない。ここにある呼吸のような感触のダイナミズムと、光と闇を交互に編みこんでいくようにスケッチされた風景こそが、彼の世界の本質なんだと思っている。

2006年05月08日

AUBE 「FLOOD-GATE」

パワーで押し通すスタイルが多く見られる日本ノイズ群の中で、オウブはその繊細さや質的な輝かしさの拡大を行っていたという点で異色である。

精神の奥ゆかしさに圧倒されることなく、その末端へと神経を行き届かせるような緻密かつ膨大な内容の作業を、ここまでの完成度でやってのけてしまうのには驚愕せざるをえない。

顕微鏡を覗いた先は現実の拡大ではなく、まったく異なる次元の風景であると思い込ませるようなトリックが、このデビューアルバムには満ちている。

決してフェティシズムの主張やノイズであることの固執は感じさせず、ただひたすらに美しさを感じさせる粒子的な雑音が配列されたように規則正しく、ある種のミニマリズムをもって広がっているこの世界は、当時我々のようなノイズファンの目に、とてつもなく斬新で偉大なものに映った。

その感覚は今聴いても同じである。

2006年03月06日

Animal Collective

2005年09月06日

SQUAREPUSHER 「Ultravisitor」

エレクトロニカには精神的、もしくは霊的な直感によって導かれる演奏がその音楽の生死を別つことになるのだが、トム・ジェンキンソンのそれは極めて素直に湧き出ているものだったということが、本盤においてようやく確認できた。

まず圧巻なのが3曲目『Iambic 9 Poetry』だろう。美しい旋律に、あの乾いた音のスネアが響くとき、一見整然としている楽曲が魔的なまでの魅力を纏って視覚的に広がってくる。我々の体温は奪われ、モダンな感覚は冷却された食肉のように無機質になる。しかし、そのあまりに美しい『殺伐』に、我々は陶酔するのだ。

いままで彼の作品で聴くことのできた「スクエアプッシャーなベース」はすっかり鳴りを潜め、代わりに無駄な贅肉を全て削ぎ落としたサウンドが全面に押し出されている。

かつてのスクエアプッシャーしか知らないなら、過去のアルバムを全て売り払ってでもこの一枚を買うべきである。もはやトム・ジェンキンソンはエレクトロニカなんていう古ぼけた場所にはいないのだから…。

2005年04月05日

トータス 「MILLIONS NOW LIVING WILL NEVER DIE」

2005年01月07日

モグワイ 「カム・オン・ダイ・ヤング」

今日は某コスチュームショップで一日店長をやった。店のラジカセが死んでて、シーンと静まり返っている中マネキン相手におしゃべりなんぞをしていると、自分のマヌケ具合が手に取るように分かり、大変な苦痛だったりするのだが、たまの来客にハッ、と我に帰ったり。

さてさて、みんなはモグワイとか聴いた? 僕はお洒落っぽい感じがしたからスルーしかけたんだけど、やっぱり形だけはって思って聴きましたよ。このアルバム聴きながらガンガン万引きとかする不良たちが都会には多いようで、僕はそうならなくって良かったなぁ、と痛感したものです。

まだ店にいるのですが、パソコンくらいしか無いので、こうしてブログ書いたりしながら閉店待ち。こんなときモグワイでも聴けたらなあ、と間の抜けた顔で佇んでみたり。